中方的预判成真哈尔滨配资公司,以色列突然变卦,要将对手“赶尽杀绝”,哈马斯果然中计了。

事实证明,美国在加沙的塑造的和平“一碰就碎”,以色列又一次不宣而战,在空袭加沙的同时,出动坦克、装甲车组成的地面部队发动地面打击。在造成约40余名巴勒斯坦平民死亡后,以色列宣布“恢复停火”,特朗普也表示“停火协议”依然有效,但其可信度显然十分存疑。

【以色列先违背停火,美国再宣布停火有效】

以色列不宣而战,早已埋下伏笔

以色列的反复无常并非偶然,特朗普的“20点计划”早已在加沙埋下隐患,也为以色列重启军事行动提供了借口。

根据以方的说法,是哈马斯组织“动手在前”,造成以军士兵的死亡,随后以军才发动反击,对加沙多地进行大规模袭击。

这种结果几乎是必然的,首先以色列国内政治的碎片化与强硬派主导,迫使内塔尼亚胡政府不断通过军事行动转移矛盾并巩固支持。

这些势力将哈马斯视为生存威胁,主张彻底消灭而非谈判,任何缓和姿态都可能引发内部政治动荡。

这让人很难不怀疑,以色列在停火期间仍持续空袭,并将军事行动重新命名为“复兴战争”,本质上是向国内鹰派证明其“不妥协”的立场。

【以军随时“卷土重来”】

其次,对哈马斯“斩草除根”的执念,导致以色列拒绝承认任何形式的巴勒斯坦抵抗合法性。

以色列认为,哈马斯的存在本身即是对国家安全的威胁,即便哈马斯战斗力已被大幅削弱,仍坚持要求其彻底解除武装。

然而,哈马斯作为加沙民众抵抗运动的代表,其政治和社会根基并未消失,以色列的军事打击反而强化了部分巴勒斯坦人的反抗意识。

这种“越打越强”的逻辑困境,迫使以色列不断升级行动,却又无法真正解决问题,形成恶性循环。

最后,国际社会的无力约束,与美国的偏袒,助长了以色列的肆意妄为。

美国虽名义上支持“停火”,但实际上默许以色列的军事行动,并通过外交和军事援助为其兜底。

以色列深知,即便行动引发国际社会谴责,也不会面临实质性制裁,因此更倾向于采取短期强硬手段而非长期解决方案。

【以色列庆祝“停火”才刚过去几天】

巴勒斯坦,未来更加危险

当前的局势表明,加沙乃至整个巴勒斯坦的生存空间正被压缩至极限,未来可能面临更严重的人道危机与地缘政治风险。

其一,加沙的“慢性毁灭”已接近临界点,以色列的军事行动不仅摧毁了加沙的基础设施(如医院、学校、电力系统),还通过长期封锁切断了经济命脉。

战争导致加沙80%的人口依赖国际援助,而以色列仍控制着大量土地,并随时可能“卷土重来”。

这种“窒息式”打压,使得加沙无法重建,民众陷入绝望,若未来以色列以“反恐”为名继续蚕食土地,加沙可能沦为永久性的“露天监狱”。

其二,经此一战,哈马斯组织的空心化加剧分裂,已丧失对加沙的有效管辖能力,且战斗力又被严重削弱。

特别是以色列要求“建立过渡政府”,实则是试图扶持一个完全听命于自己的傀儡政权,彻底否定巴勒斯坦的自治权。

与此同时,哈马斯若被消灭,激进势力可能以更极端的形式重生,而温和派则因缺乏政治空间进一步边缘化。

其三,地区冲突外溢的风险陡增,以色列的军事行动,无疑会进一步加剧地区局势紧张。

若以色列继续扩张,可能引发更大规模的地区战争,一旦冲突蔓延至整个中东,巴勒斯坦问题将从地区矛盾升级为全球性危机。

【加沙的冲突存在外溢风险】

“两国方案”,是唯一可行的出路

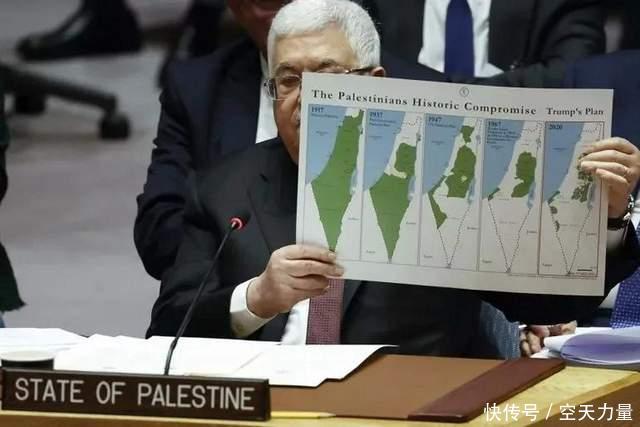

回顾整场巴以冲突,中方始终坚持“两国方案”的立场的含金量还在不断上升,原因也非常简单,该方案直面巴以冲突的根源:巴以两国,如何才能和平共处?

首先,“两国方案”是国际共识的唯一合法框架。

联合国决议长期承认巴勒斯坦的建国权,而以色列的占领若无限期持续,只会让暴力循环永无止境。

中国强调“减低伤亡、解决问题”,正是基于对现实政治的清醒认知:军事手段无法消灭一个民族的抵抗意志,唯有通过谈判划定边界、保障双方安全,才能实现持久和平。

其次,以色列的强硬路线已证明其不可持续性。

尽管以色列目前军事占优,但加沙的抵抗意志并未消失,而中东地区的反以情绪持续高涨。

若以色列继续拒绝承认巴勒斯坦国,其自身也将长期处于安全威胁之中,相比之下,“两国方案”通过相互承认主权,为双方提供安全与合作的基础。

最后,中国这样的中立调解角色至关重要。

与美国的偏袒和欧盟的犹豫不同,中国既不军事介入,也不空谈道德,而是平衡历史与现实,推动双方回到谈判桌。

中方强调“人道灾难”与“历史经纬”并重,既要求保护平民,也呼吁尊重巴勒斯坦的建国权。

这种公正立场更容易获得阿拉伯世界和以色列部分理性力量的认可。

【两国方案是唯一的出路】

当然这并不是说“两国方案”非常容易实现,恰恰相反,巴以两国难以消除的仇恨,使得该方案注定短期内难以实现。

但它是唯一能打破暴力循环的长期方案,若国际社会继续纵容以色列的强硬政策,或巴勒斯坦抵抗力量转向更极端手段,中东将陷入更深重的灾难。

中国的理性声音哈尔滨配资公司,恰恰是当前混乱局面中最稀缺的清醒剂。

红腾网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。